|

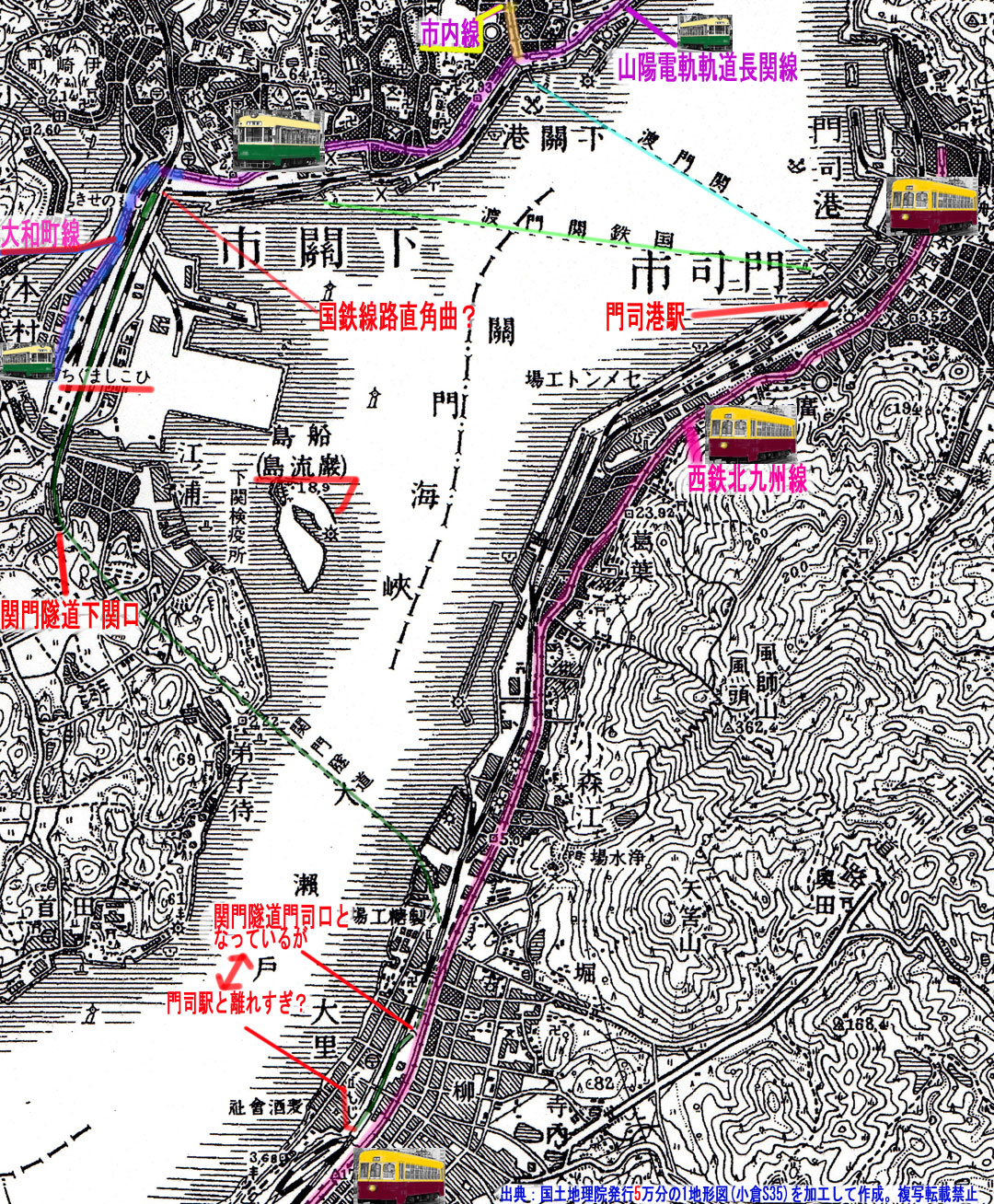

山陽電軌軌道跡を地図と空中写真でたどる Ver2020.10

火の山ロープーウェイ~唐戸まで歩く2011年(苦笑)

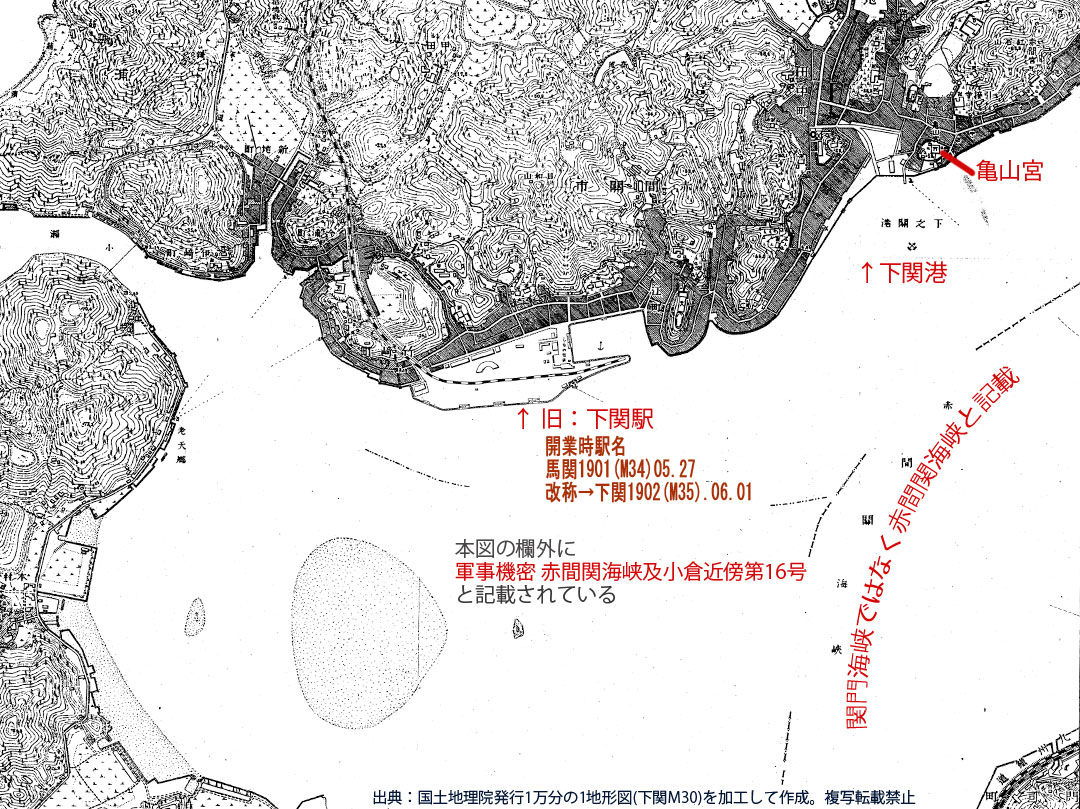

下関(旧 馬関駅)埋め立て前の地形図(赤間関海峡??)

※写真を順に上から読込ため、表示までに、ちょと時間必要です |

|

|

| ↑山陽電気軌道801形4両と701形3両は廃線後、土佐電鉄に移籍して土電形式800形、700形となって現役活躍中。写真は1974年の非冷房時代 |

【山陽電気軌道】長関線 開業日

(1) 大正15.12.25 長府町 松原~壇ノ浦 5.38km

(2) 昭和03.04.17 長府町 鳥居前~松原 0.64km

(3) 昭和07.09.07 長府町 長府駅~鳥居前 2.67km

(4) 昭和07.10.21 壇ノ浦~唐戸 0.91km※長府駅~唐戸全通

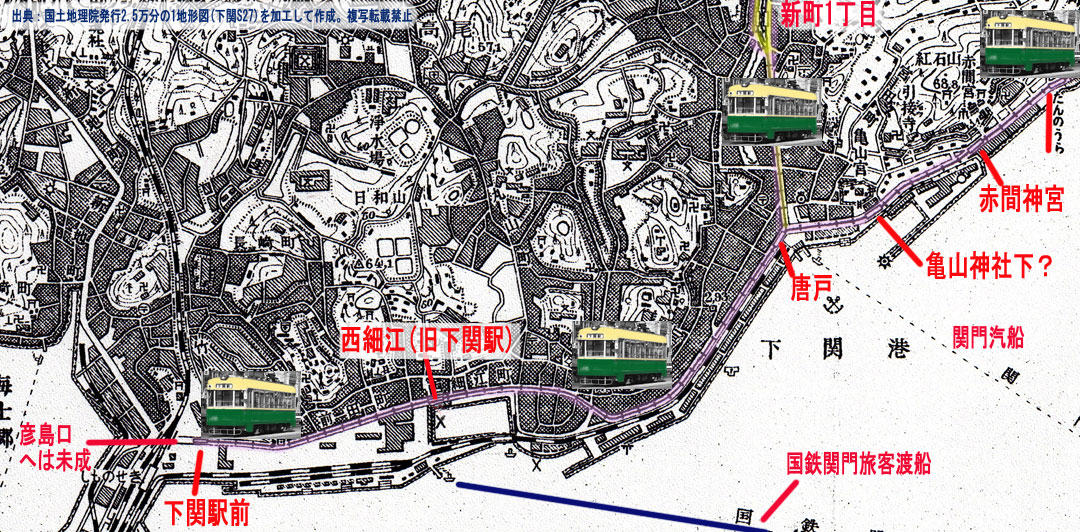

(5) 昭和13.11.27 唐戸~西細江(旧下関駅)1.44km

※長府駅~鳥居間2.67kmの下り線を撤去して、複線分の資材を確保した

この時期に唐戸から市内線の分岐を長府→市内線方向から下関→市内線へと敷設替えした

(6) 昭和21.12.25 西細江(旧下関駅)~下関駅(現在) 0.68km

S17.11.15関門トンネル開通に伴い国鉄下関駅が移転開業

合計距離 11.72km |

|

| 山陽電軌軌道の下関・西鉄北九州線の門司港、門司のあたりのおさらい |

|

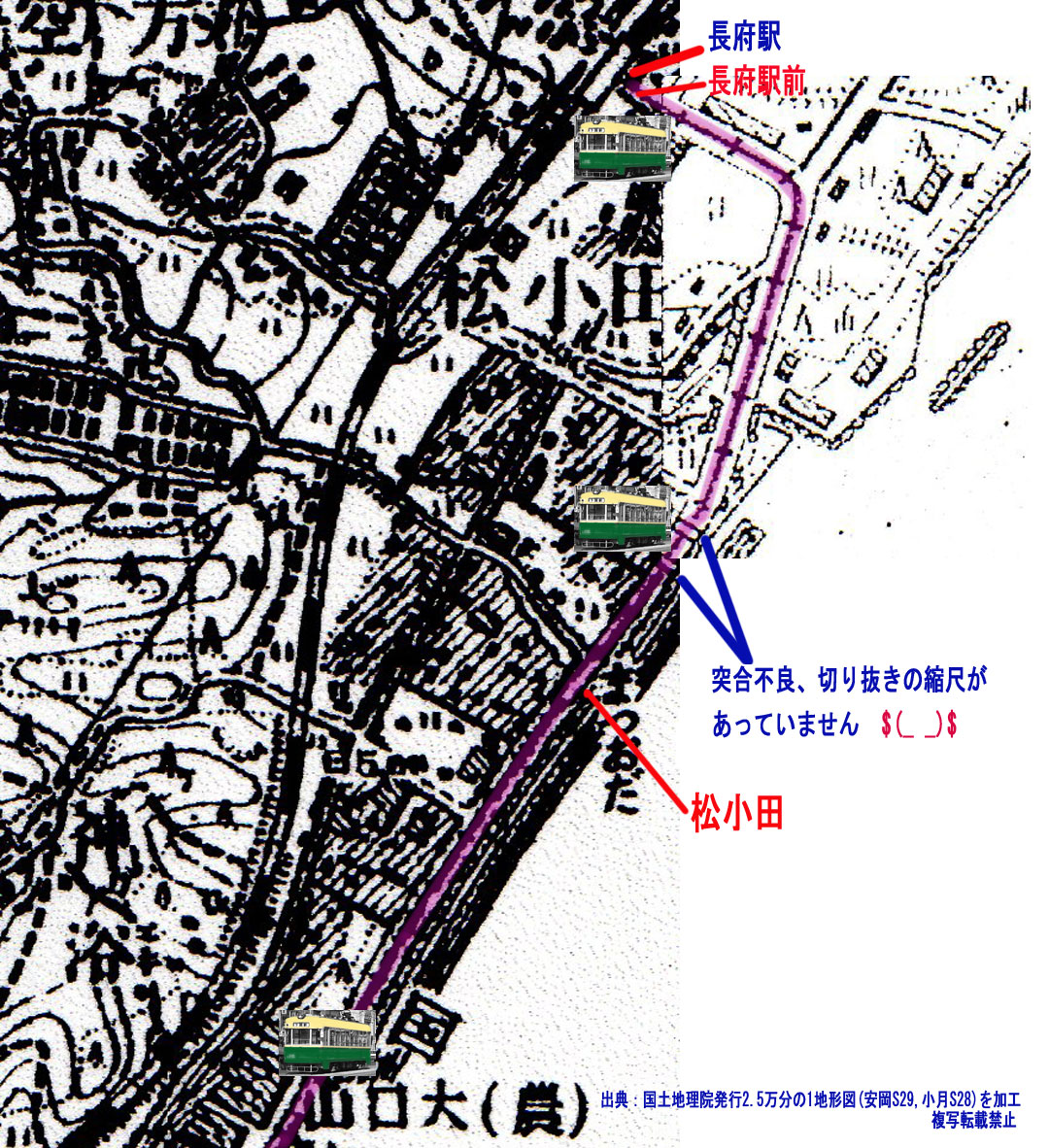

| 長関線 長府から下関まで |

|

↑安岡と小月の地図を貼り合わせないと線路が繋がりません。

長府駅の掲載は安岡の掲載無くしては成り立たない、まさに涙もの |

|

05.jpg) |

↑空中写真の楽しみは走行車両がいるかどうか。まさに下関に向けて駅前から国道に進行中

このあたりの「才川」と言う場所は私の小学生3~4年時代S38~39年頃、マテ貝が沢山取れると

いうので連れて行ってもらいました。楕円の穴に塩をパラパラ入れると、マテ貝が飛び出してきます

これが面白いのなんの。ネットで見る限り才川は場所限定で浅蜊の潮干狩り場になっているようです

天然記念物のカブトガニは対岸の北九州を含め結構いて、見つけては尻尾を掴んでぶん回していました。 |

05.jpg) |

|

.jpg) |

| ↑旧 下関水族館 現在は唐戸に移転し、海響館として営業中 |

店主が小4~5年の頃、仲間と小倉下到津から関門人道橋経由で、愛車となった「山口ベニー号」で往復した下関水族館。自宅に帰り着けたのが不思議なくらいの疲労困憊の小冒険旅行だった

途中で、西鉄大里の高台の眺めと山陽電軌の電車に抜かれたり、行き違ったりの記憶ぐらいしか無い。

それらの中で701形か801形の記憶が未だに鮮明 |

|

|

|

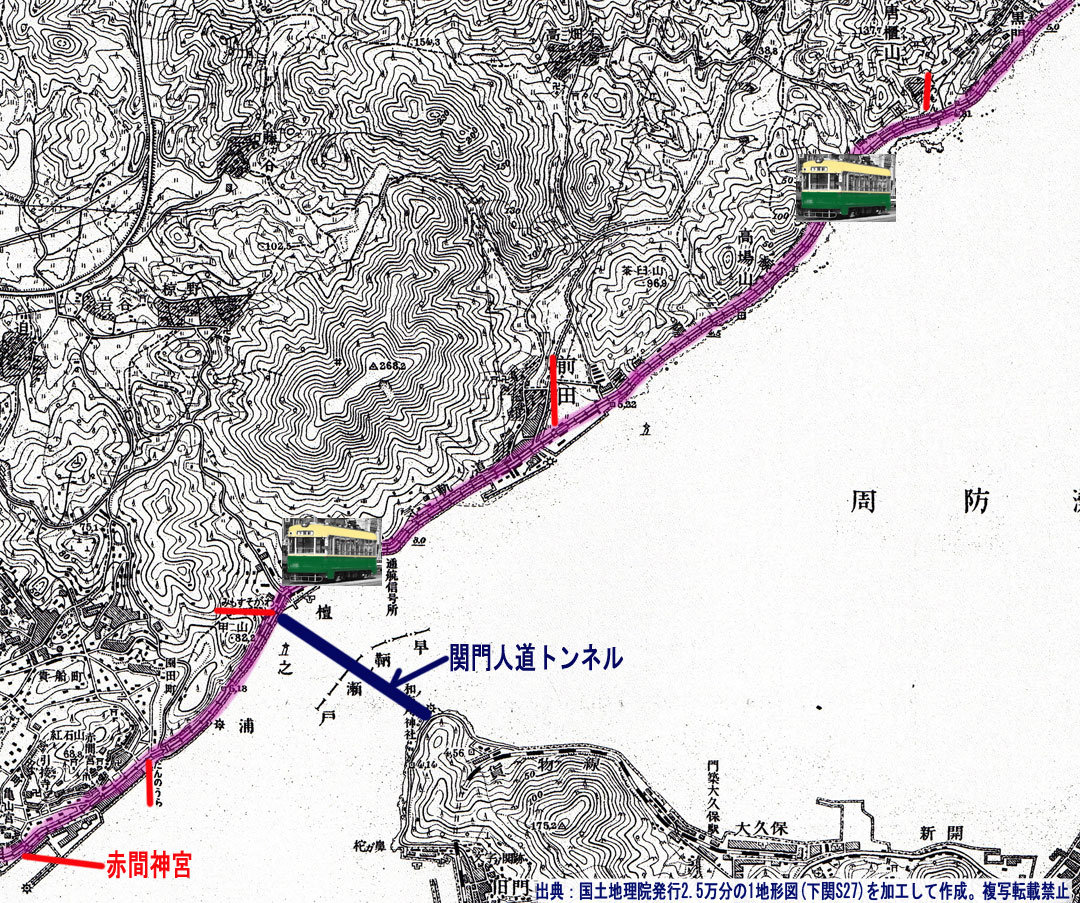

| 2011年 長関線跡 火の山ロープーウェイ駅~唐戸まで歩く(御裳川~唐戸) |

|

|

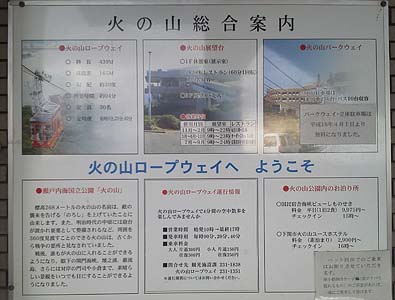

| ↑いよいよ火の山ロープウェイへいざ! |

↑山頂駅を望む |

|

|

| ↑なんじゃと~!まぁ入口のアーケード脇にも表示あったが |

狼煙を焚いたから「火の山」。阿蘇山のことかと思ってた。 |

|

|

| 改札ロビー |

片道300円往復500円 |

|

|

| ↑運休中のランプが「不点」 |

↑なかなか古そうな2号搬器「かんじゅ」 |

|

|

| ↑運行日表示だが、数字を時間と思ってしまう変なもの |

↑どうしたらこう読めるのか。歴女でないとだめかぁ~。 |

|

|

| ↑おっと、ロンドンバスが来よった。携帯激写 2015年(平成25)に運行を終了しました ↑バックも撮影しとかなアカンがなぁ。でパチリ |

|

|

| ↑勝てば官軍。源義経像。御裳川公園 |

馬関の名は下関港周辺が由来のよう。此処じゃ離れてる? |

|

|

| ↑立石稲荷大明神社の御神体とされている岩 |

↑工事中で海側に立ち入れない。 |

|

|

| ↑壇ノ浦バス停の海には漁協建立の「蛭子」神社が |

↑海側から見ると神社の正面。 |

|

|

| ↑おっと「トロッコ」発見。船の引き上げ用。 |

↑立石稲荷大明神社。平家が伏見から分祀した。 |

|

|

| ↑「ふぐ料理」他下関の顔的料亭「春帆楼(しゅんぱんろう)」 |

↑壇ノ浦と壇ノ浦古戦場は距離も遠い。 |

|

|

| ↑赤間神宮前。海とこの間は公園素通し。渡船競争へ |

↑赤間神宮。源平の戦いで亡くなった安徳天皇を祀る。 |

|

|

| ↑「金子みすゞが詩を作った街唐戸」とある唐戸商店街 |

↑商店街の隣が「亀山八幡宮」 |

|

|

|

↓国鉄新・旧下関駅(馬関駅)の位置

山陽電気軌道(旧下関駅)~下関駅(現在) 0.68km |

103.jpg) |

| ↓現在の下関駅が海だった頃↑と比較して下さい |

|

|

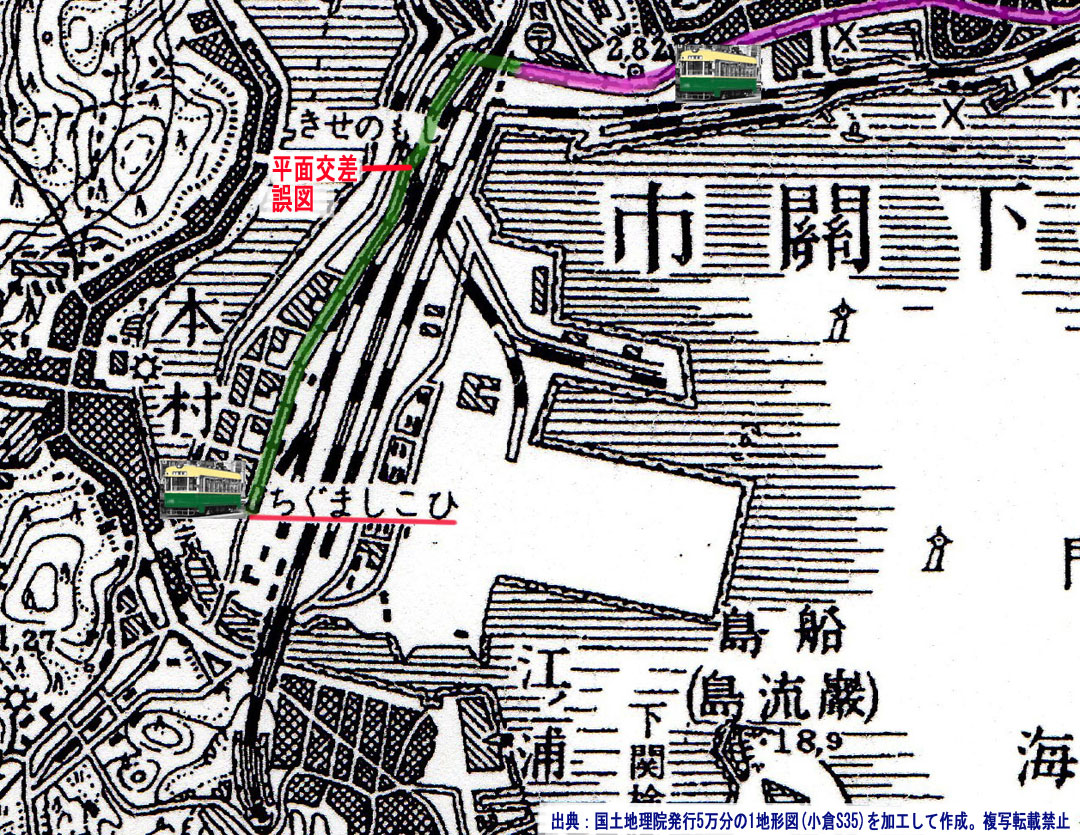

| 下関から彦島口までの大和町線 |

下関駅から彦島に渡る関彦橋(かんげんはし)の手前まで延長1.37km複線の大和町線

昭和29.04.28に開業したが、通勤需用以外見込めないこんな場所に何故敷設したのか? 実に不思議

結果、昭和42年8月には平日が下関駅7時13分~8時31分に27本、15時44分~17時55分28本の朝夕通勤時のみ運行

休日は運行休止の純通勤路線となった。 |

|

|

↑S35発行5万分の1地図。引き込み線が大和町線と交差しているが誤図。引き込み線を

下の写真のように大きく迂回させ、街路整備のため、下関駅~彦島口は昭和29.4.28まで延伸開業出来なかった |

082.jpg) |

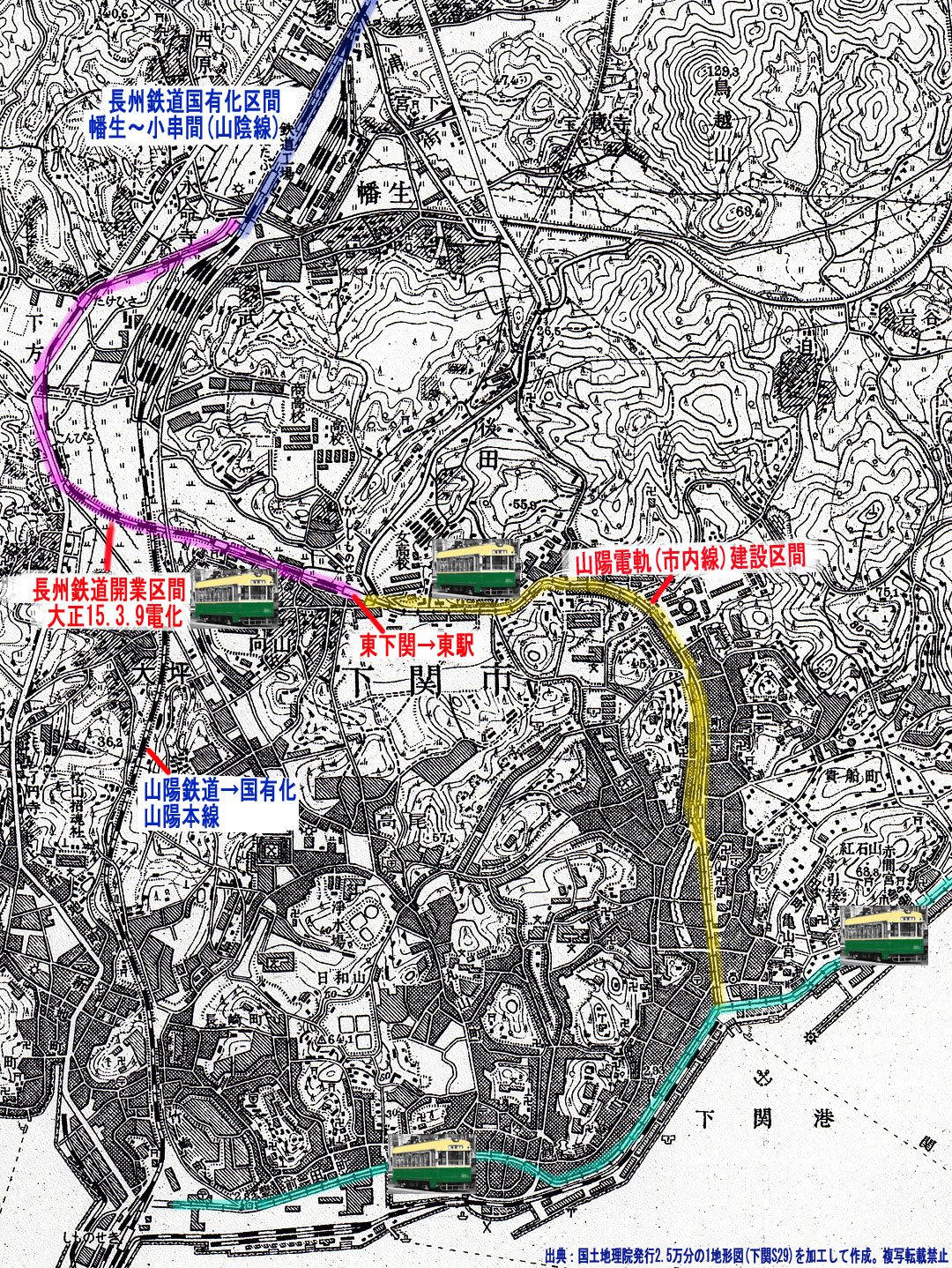

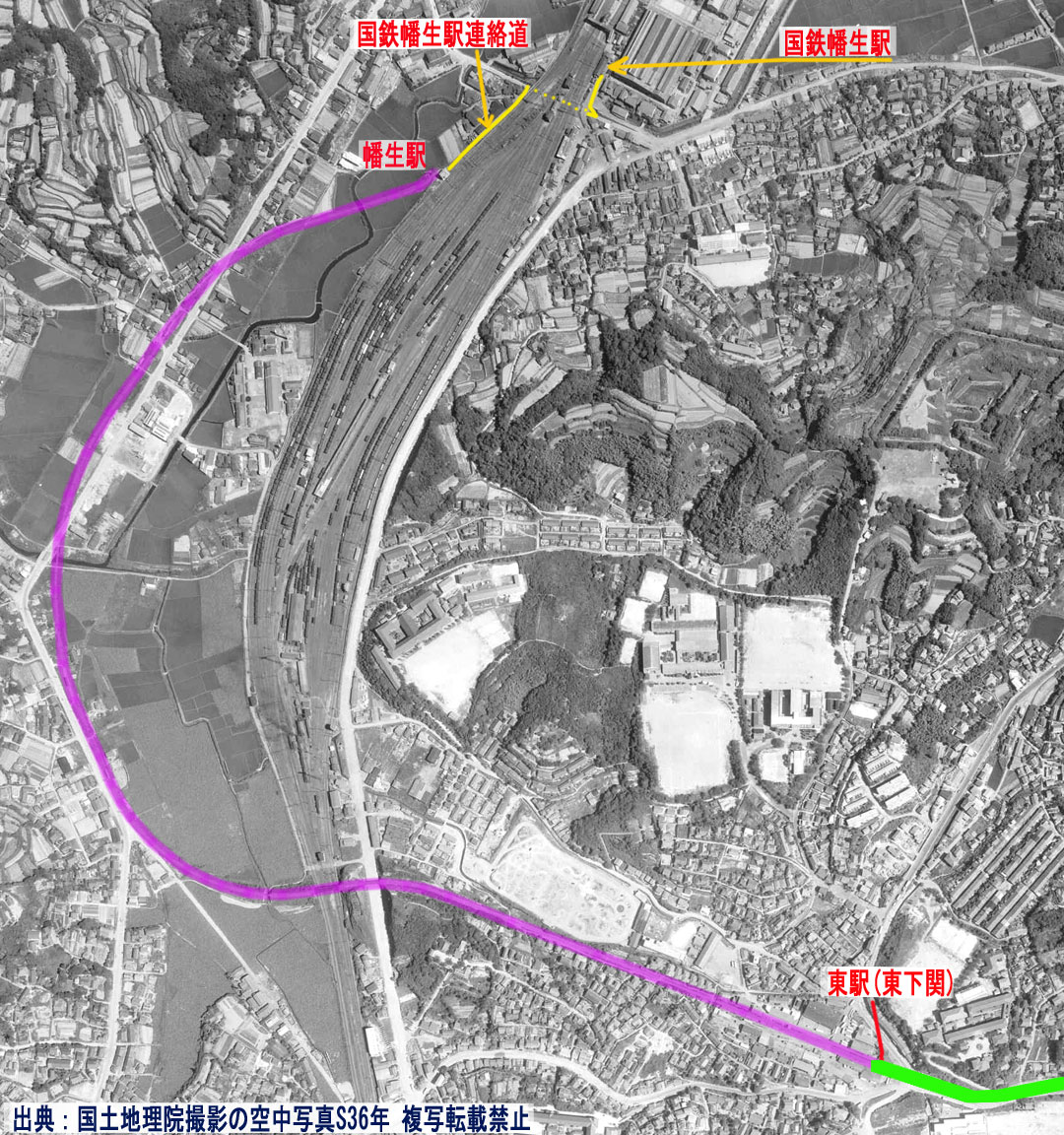

| 唐戸から東駅(東下関)~幡生まで |

|

【長州鉄道区間】※マイル→km換算はネット自動計算

1914(大正3)4.22東下関~小串間26.16kmを蒸気動力で開通させ、小串に給炭施設と機関車の車庫、東下関に貨客車の車庫、工場を設置した。

しかしぃ~、1925(大正14)6.1に幡生~小串間23.3kmが国有化されることになり、幡生~東下関間2.3km国有化不要とされ、長州鉄道の稀少財産となった。

この区間が今も独立残存していれば、芝山鉄道を除外、紀州鉄道の2.7kmより短い鉄道として名を馳せていることになる。 |

↓↓1906(明治39)12.01山陽鉄道は国有化され、既に国鉄幡生駅となっていた。

買収以前は長州鉄道も「幡生駅」を設置していたのだろうが、国有化で大半の路線をちぎられた際、たった2.3kmしかない残存区間の新?幡生駅設置の際に勝手に作れば?的な官僚ドSの関係が見て透けるような対応状況である。

例えば、既存路線撤去する際に、そのまま国鉄幡生駅の構内まで残しあげて、ホームを作り跨線橋を延ばしてあげるとかの暖かい対応があっても良かったのではないか。

多分、長州鉄道に資金負担を要請したのだろうか?電化で手一杯、そんなお金は無いから良いです。と、この位置に掘立小屋的な駅舎しか作れなかったとしたら、長州鉄道は泣いても泣ききれなかったのではないか。こんな距離、客はトボトボ地下道経由で歩きたくない。

現在もこんな距離関係の駅は多数ありますが。 |

|

|

↑長州鉄道はなぜ、下関まで免許を取得せずに、東下関を開業の起点にしたのか?

多分、山陽鉄道が1901(明治34年)05月に厚狭と馬関(M35下関に改称)を開業していたので、奥まった東下関をを起点にして現在の山陰本線のルートを建設、幡生で山陽本線に接続としたのではなかろうか。免許的には山陽電軌に類似したルートで下関までの免許を取得している。しかしメインをちぎられたため、会社的に敷設は不可能となった。

山陽鉄道が幡生の線路敷設を先に行ったので、当初から長州鉄道はオーバークロスで乗越す方法しか無く、幡生まで大迂回する線路を敷設した。

【山陽電軌との接続】

長州鉄道は幡生~東下関の路線生き残り策として幡生~小串に売却後すぐに電化工事に入ったが、その間、残した客車を3両に国鉄から私鉄買収蒸機2両を借用して営業、T15.3頃に電化が完成した。

使用車両は伊那電車軌道から購入した2軸電動車3両(原番号7~9)で営業を行った。

短期間であったが、長州経営時期は意外にも配当を行うほど収支は良かった。買収金も関係したのか??

この線路をS3.12.18付で山陽電軌に21万円で売却し、長州鉄道は解散となった。

単車3両はS3.7.10まで7~9号として活躍、翌11日から1~3号に番号を改めて、書類上S12.2.27まで活躍した。

売却以前にはなるが、唐戸~東下関間は山陽電軌が1927(昭和2)7.30に開業しており、速攻、相互乗入を行ったのでは無なかろうか。運賃の合算は興味あるところ。

|

|

101.jpg) |

| ↑蒸気機関車が煙を出しているこの写真は、山電幡生駅駅舎の位置特定に使えない |

|

| ↑地図にはしっかりと【幡生~東下関:地方鉄道法適用、東下関~唐戸:軌道法適用】を分けて書いている |

09.jpg) |

| ↑東下関駅の留置車両 |

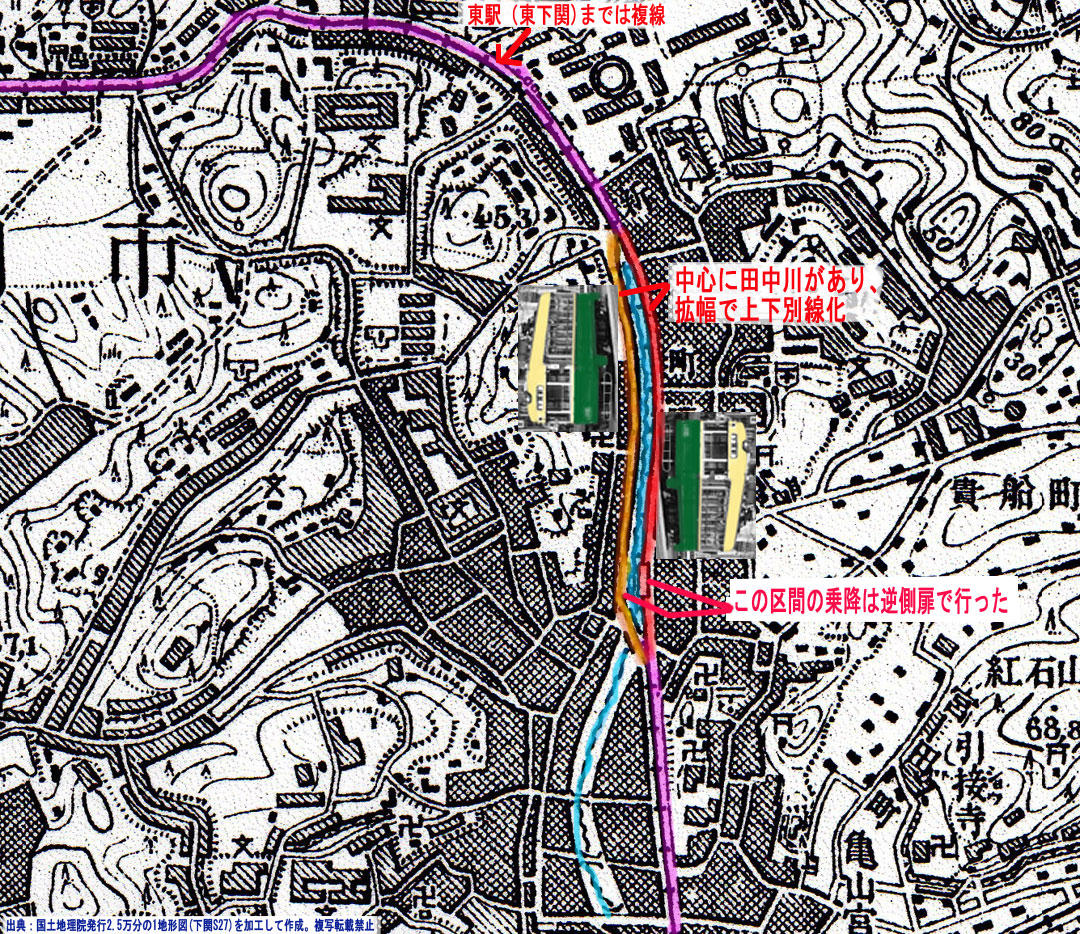

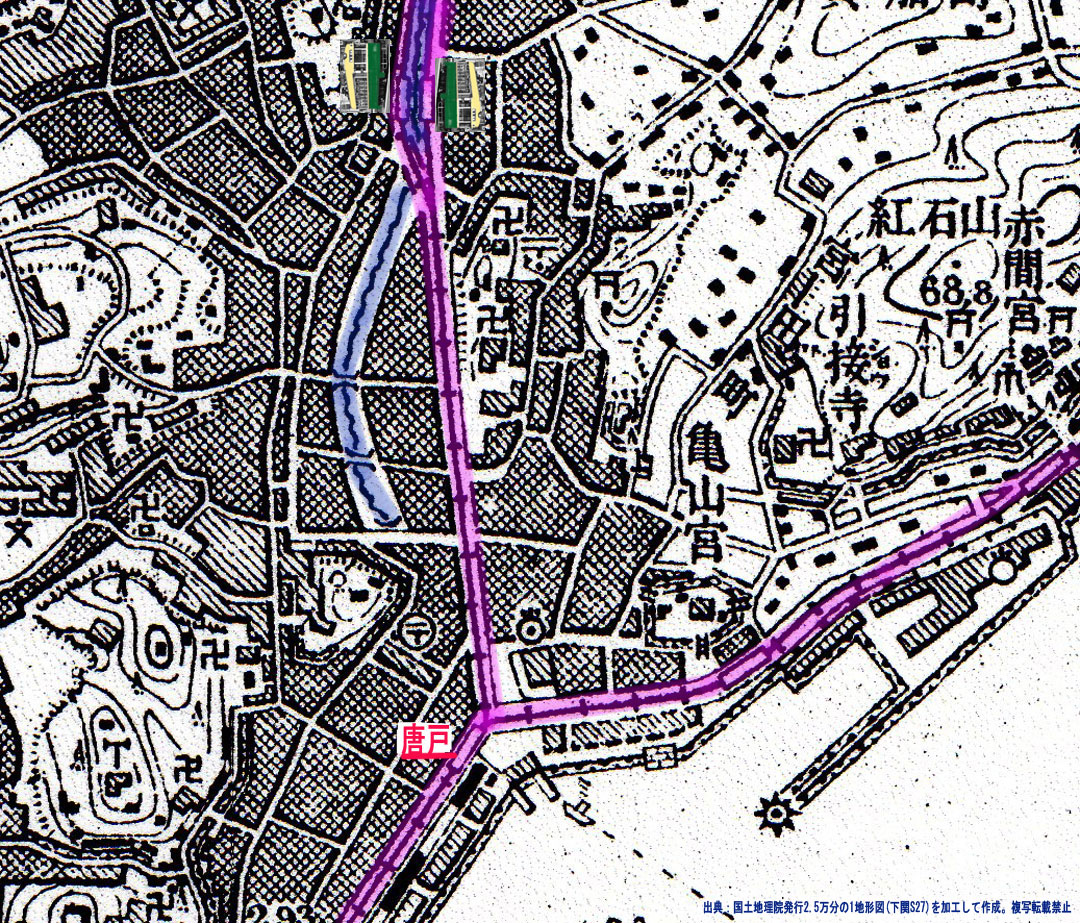

| 「市内線」田中川を挟んで 単線河川改修 複線化 |

| 俗称「市内線」と呼ばれる唐戸~東下関間は山陽電軌が1927(昭和2)7.30に開業した。 |

新町4丁目~西ノ端間の1.2kmは田中川があって、狭隘なため、単線で開業した。

戦災により周辺が消失したため、区画整理を行って田中川を挟んだ両側の道路を約1m盛り土、1949(昭和24).4に新設の下り線を上下で共用して上り線を改築、同年12.25上下線を分離を行い、唐戸方向の一部単線路も新線として複線化した。田中川を挟んだ区間の停留所の乗降は進行方向右側の扉で行った。

唐戸分岐点は1938(S11)前後に下関方向に合流するよう分岐器を反対向きに変更した。 |

|

|

10.jpg) |

091.jpg) |

| ↑ S22年撮影 家屋の区画整理と道路赤線囲に注意 |

↑S23年撮影 更に区画整理進行中道路の整備に注意 |

081.jpg) |

06.jpg) |

| ↑S36年撮影 唐戸交差点まで道路(線路)が相当変わりました |

↑川沿いの植栽が消えているようですが・・・。 |

| ↓という変化がありましたが、S27発行の地図です。 |

|

|

| ↑土佐電鉄で活躍する800形(山電801形) |

601形(601~5)、701形(701~704)、801形(801~805)、811形(811~812)、の車体、性能はほぼ同じ。

全長120,000mm、全幅3,834mm(601形は3,684mm)、37.3kw(811形は37.0kw)×2

其の他の在籍車両は写真も無く、記憶も定かで無いのでスルーさせて頂きます。$(_ _)$

※山陽電気軌道に1942(S17).11.1に併合された長門鉄道は本記事と直接の関係が無いのでスルーです

山陽電気軌道長関線を見て、乗ってから約57年やっと掲載出来ました。感慨深い・・。2020.07記 |

<作成にあたり>

私鉄車両巡り特輯Ⅱ 山陽電気軌道 谷口良忠様著 、私鉄史ハンドブック 和久田康雄様著 共に鉄道図書刊行会、日本旅行鉄道地図帳 今尾恵介様監修新潮社、世界の鉄道1964

朝日新聞社刊、インターネット【1959~1963年/山陽電気軌道(下関)の軌道風景】Tetsu Ono様のページを参照させて頂きました。御礼申し上げます。 |

|

|

|

|

|

※店名略称:フィルムスキャンs、通称店名:鈴木写真変電所

Copyright(C)2010.04 フィルムスキャン&プリントのS All rights Reserved |